Exploration de l'économie autrichienne et de la praxéologie

Dans cet article, nous plongeons dans les concepts fondamentaux de l'économie autrichienne et leur impact sur la pensée moderne. Découvrez comment la praxéologie peut éclairer notre compréhension des actions humaines et des choix économiques.

ÉCONOMIEPHILOSOPHIEPRAXÉOLOGIE

Yoann Paridaens

9/16/20256 min read

Imaginez un monde où l'économie n'est pas un labyrinthe de courbes mathématiques impersonnelles, mais une danse élégante d'individus poursuivant leurs rêves, souvent en trébuchant sur leurs propres illusions. Bienvenue dans l'univers de l'école économique autrichienne, où les économistes ne prédisent pas l'avenir avec des équations, mais expliquent pourquoi nous, humains imparfaits, tombons dans des pièges que nous avons nous-mêmes tendus. Fondée au XIXe siècle par Carl Menger et enrichie par des géants comme Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, cette école défie les certitudes du mainstream économique. Dans cet article, nous plongerons dans ses concepts fondamentaux – du subjectivisme à l'ordre spontané – et explorerons la praxéologie, cette méthode audacieuse qui transforme l'étude des actions humaines en une science rigoureuse. Prêts à redécouvrir l'économie comme une aventure humaine ? Attachez vos ceintures ; nous partons pour un voyage intellectuel qui pourrait bien changer votre regard sur vos choix quotidiens.

Les Racines de l'Économie Autrichienne : Une Révolution Subjectiviste

L'école autrichienne émerge en 1871 avec Principes d'économie politique de Carl Menger, un ouvrage qui balaie d'un revers de main les théories classiques basées sur le travail ou la rareté objective. Pour Menger, la valeur n'est pas inhérente aux biens, comme si un diamant valait plus qu'un verre d'eau parce que la nature l'a décidé. Non : la valeur est subjective, née dans l'esprit de celui qui échange. "La valeur ne repose pas sur la quantité de travail dépensé, mais sur l'importance que l'individu accorde à un bien pour satisfaire ses besoins", écrit Menger avec une clarté qui frappe comme un coup de marteau sur l'enclume des idées figées.

Cette subjectivité n'est pas un caprice philosophique ; c'est le fondement de l'individualisme méthodologique, un pilier autrichien. Contrairement aux modèles macroéconomiques qui agrègent des millions d'agents en une masse informe, les Autrichiens insistent : l'économie est l'agrégat des actions individuelles. Imaginez essayer de comprendre une symphonie en analysant seulement le son total de l'orchestre, sans écouter chaque violoniste. Absurde, n'est-ce pas ? C'est pourtant ce que font beaucoup d'économistes modernes. Pour les Autrichiens, chaque choix – acheter un café ou épargner pour demain – est une pièce du puzzle social.

Prenons un exemple concret : le marché du logement. Dans une ville en boom, pourquoi les loyers flambent-ils ? Pas à cause d'une "demande globale", mais parce que des milliers d'individus, chacun avec ses priorités subjectives (famille grandissante, job distant), se ruent sur un stock limité d'appartements. Menger l'illustre avec sa théorie marginaliste : la valeur d'un bien diminue à chaque unité supplémentaire. Votre premier verre d'eau dans le désert vaut une fortune ; le dixième, à peine un haussement d'épaules. Cette insight a révolutionné l'économie, influençant même des rivaux comme les néoclassiques, mais les Autrichiens vont plus loin en refusant les outils statistiques pour privilégier la logique déductive.

L'Ordre Spontané : Quand le Chaos Crée la Beauté

Si le subjectivisme est le cœur battant de l'école autrichienne, l'ordre spontané en est l'âme poétique. Popularisé par Friedrich Hayek dans son essai The Use of Knowledge in Society (1945), ce concept explique comment des systèmes complexes émergent sans plan central, comme un langage ou une route pavée par des générations de pas. "L'ordre spontané n'est pas le résultat d'un dessein humain, mais d'actions humaines qui n'en avaient pas l'intention", note Hayek, avec cette élégance qui masque une critique acerbe des planificateurs d'État.

Pensez au marché des smartphones : personne n'a "planifié" l'iPhone, mais des millions d'innovations individuelles – un algorithme ici, une batterie là – ont convergé en un écosystème florissant. L'humour hayekien transparaît quand il compare les bureaucrates à des conducteurs ivres essayant de diriger une parade de carnaval : bien intentionnés, mais inévitablement chaotiques. Cet ordre spontané impacte la pensée moderne, inspirant des domaines comme la cryptomonnaie (où Bitcoin émerge sans Bitcoin Inc.) ou l'IA décentralisée. Sans lui, nous serions encore à l'âge de pierre des échanges planifiés, comme l'Union soviétique l'a amèrement démontré.

Un autre concept clé est la critique des cycles économiques. Pour les Autrichiens, les booms et busts ne sont pas des caprices du marché libre, mais des distorsions causées par l'intervention monétaire. Ludwig von Mises, dans Théorie monétaire et fluctuations des affaires (1912), argue que les banques centrales, en baissant artificiellement les taux d'intérêt, incitent à des investissements malavisés – des "malinvestissements", pour reprendre son terme savoureux. Résultat ? Un boom euphorique suivi d'un krach inévitable, comme une gueule de bois après une nuit trop arrosée. L'exemple de 2008 ? Une bulle immobilière gonflée par la Fed, qui éclate en laissant des millions sur le carreau. Mises l'avait prédit des décennies plus tôt, prouvant que l'économie autrichienne n'est pas théorique : elle éclaire les crises réelles.

La Praxéologie : La Science des Actions Humaines

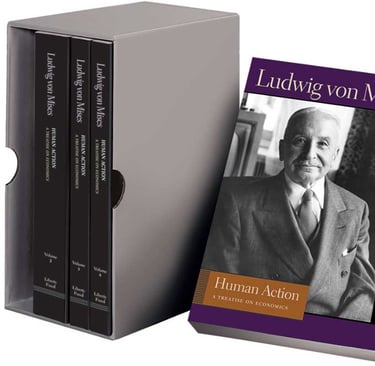

Au cœur de cette école trône la praxéologie, la méthode phare de Mises exposée dans L'Action humaine (1949), un pavé de 900 pages qui reste un monument intellectuel. Contrairement à l'empirisme positiviste, qui traque des corrélations statistiques comme un détective myope, la praxéologie est une science aprioristique des actions humaines. "La praxéologie est la science de l'action humaine", proclame Mises dès l'ouverture, définissant l'action comme tout comportement conscient visant un but : de l'achat d'un pain à la conquête spatiale.

Pourquoi cette approche ? Parce que l'humain n'est pas une particule prévisible ; il est imprégné d'incertitude et de buts subjectifs. Mises compare l'économiste à un géomètre : comme les axiomes euclidiens sont vrais a priori (un triangle a trois côtés), l'axiome praxéologique fondamental l'est aussi – "les humains agissent". De là, on déduit logiquement : rareté, temps, échange. Pas de sondages ni de modèles économétriques ; juste une chaîne de raisonnement implacable. Imaginez : au lieu de modéliser le PIB avec des équations douteuses, on comprend pourquoi l'inflation érode l'épargne en suivant la logique des incitations individuelles.

Un quote emblématique de Mises illustre cette clarté : "L'action humaine est la seule cause de tous les changements observés dans le monde." Pas de forces impersonnelles, pas de "mains invisibles" mystiques (bien que Smith en ait eu l'intuition) ; juste des choix. Murray Rothbard, disciple de Mises, applique cela dans Man, Economy, and State (1962), étendant la praxéologie à l'éthique : "La propriété privée émerge de l'auto-appropriation, car nul ne peut nier qu'il possède son propre corps sans contradiction logique." Exemple humoristique ? Si un politicien "emprunte" votre portefeuille pour "le bien commun", la praxéologie révèle l'absurdité : c'est une agression, pas une coopération.

La praxéologie éclaire les choix économiques quotidiens. Pourquoi procrastinez-vous ? Parce que le temps est rare, et votre préférence subjective penche pour Netflix plutôt que l'exercice. Dans un monde moderne saturé de distractions algorithmiques, elle nous rappelle que chaque clic est une action, avec des conséquences en cascade – un ordre spontané numérique, en somme.

L'Impact sur la Pensée Moderne : De la Crypto à la Politique

L'économie autrichienne n'est pas un reliquat victorien ; elle pulse dans le contemporain. Hayek, Nobel en 1974, influence les libéraux comme les cryptographes : Bitcoin incarne l'ordre spontané, une monnaie sans État, alignée sur le "dénationaliser la monnaie" de Mises. Ron Paul, inspiré par Rothbard, a popularisé ces idées aux États-Unis, critiquant la Fed comme un "cartel monétaire". Même en Europe, face à l'eurocratie bruxelloise, les Autrichiens inspirent les sceptiques de l'intégration forcée.

Pourtant, l'impact va au-delà de la politique. En management, Peter Drucker cite Hayek pour souligner l'importance de la décentralisation ; en psychologie, Daniel Kahneman (prix Nobel) flirte avec le subjectivisme sans l'avouer. Et l'humour ? Rothbard, dans ses pamphlets, raille les keynésiens comme des sorciers médiévaux jetant des sorts fiscaux : "Déficits publics ? C'est comme guérir une plaie en la saignant plus fort !"

Une Invitation à l'Action

L'école autrichienne et sa praxéologie nous invitent non à prédire, mais à comprendre : nos actions tissent le tissu social, pour le meilleur ou pour le pire. Comme le dit Mises dans un élan lyrique : "L'humanité progresse parce que l'homme agit." Dans un monde de bulles spéculatives et de régulations étouffantes, ces idées offrent une boussole. La prochaine fois que vous hésiterez devant un achat impulsif, rappelez-vous : c'est une action humaine, subjective et précieuse. Et qui sait ? Peut-être que ce petit choix déclenchera votre propre ordre spontané. Lisez Mises, riez avec Hayek, et agissez – l'économie vous attend.