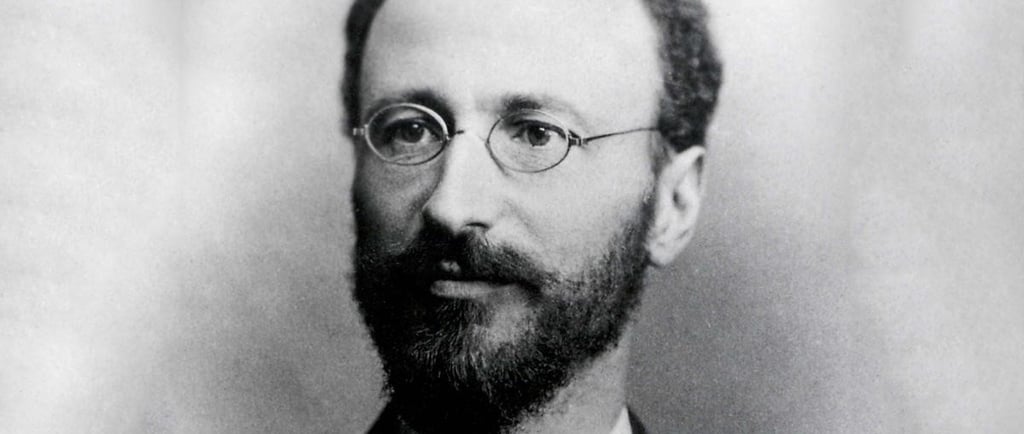

Eugen von Böhm-Bawerk : Le Gladiateur Intellectuel de l'École Autrichienne

Plongez dans l'univers d'Eugen von Böhm-Bawerk, ce géant discret de l'économie autrichienne qui, comme un horloger précis, a remonté les mécanismes du capital et de l'intérêt pour défier les illusions socialistes. Né en 1851 au cœur de l'Empire des Habsbourg, Böhm-Bawerk n'était pas seulement un théoricien : élève de Carl Menger, il forgea sa plume dans les couloirs du pouvoir, servant trois fois comme ministre des Finances pour redresser un budget chancelant avec une austérité libérale qui fit des envieux – et des ennemis.

EUGEN VON BÖHM-BAWERKÉCONOMIE

Yoann Paridaens

10/5/20257 min read

Eugen von Böhm-Bawerk, armé non pas d'une épée mais d'une plume affûtée, affronte les géants du socialisme au tournant du XXe siècle, tout en jonglant avec les finances d'un empire en péril. Eugen von Böhm-Bawerk n'était pas un simple économiste ; il était un architecte de la pensée libérale, un critique implacable et un serviteur de l'État qui refusait de céder aux sirènes de la dépense facile. Dans cet article, nous plongerons dans la vie fascinante de cet Autrichien né en 1851, explorant son parcours personnel, ses batailles intellectuelles et ses exploits qui ont forgé l'École Économique Autrichienne. Prêts pour un voyage dans un monde où l'intérêt n'est pas un vice, mais la clé de la prospérité ?

Les Racines d'un Penseur : Une Jeunesse Forgée dans l'Empire des Habsbourg

Eugen von Böhm-Bawerk naît le 12 janvier 1851 à Brno, en Moravie, au cœur de l'Empire austro-hongrois – une pépinière d'idées bouillonnantes où la valse de Strauss côtoie les tourments philosophiques de Freud. Issu d'une famille noble modeste, il grandit dans un environnement imprégné de discipline prussienne et d'idéalisme germanique. Son père, un fonctionnaire impérial, lui inculque tôt le sens du devoir public, tandis que sa mère, une femme cultivée, éveille en lui une soif insatiable de connaissance.

À 17 ans, Böhm-Bawerk intègre l'Université de Vienne, bastion naissant de l'École Autrichienne. C'est là qu'il rencontre Carl Menger, le fondateur de cette école révolutionnaire qui rejette les abstractions mathématiques des économistes classiques pour privilégier l'individualisme méthodologique et la subjectivité des valeurs. Menger, avec son Principes d'économie politique de 1871, devient le mentor spirituel de Böhm-Bawerk. Comme le notera plus tard Ludwig von Mises, un de ses élèves illustres, "Böhm-Bawerk a été le premier à développer systématiquement la théorie autrichienne du capital et de l'intérêt, en s'appuyant sur les fondations posées par Menger". Cette influence est décisive : Böhm-Bawerk obtient son doctorat en 1874 avec une thèse sur les effets des prix des céréales, mais son esprit vagabonde déjà vers des horizons plus vastes.

Sa carrière académique décolle rapidement. Après un bref passage à l'Université de Heidelberg, il enseigne à Innsbruck dès 1877, où il peaufine ses idées sur le capital. Mais Böhm-Bawerk n'est pas un pur théoricien cloîtré dans une tour d'ivoire ; il embrasse le service public. En 1881, il entre au ministère des Finances autrichien, marquant le début d'une double vie entre la chaire universitaire et les couloirs du pouvoir. Trois fois ministre des Finances (1895-1897, 1900-1904, et 1909-1911), il navigue dans les tempêtes budgétaires d'un empire sur le déclin, appliquant ses principes libéraux avec une rigueur qui frise l'austérité. Humour autrichien oblige : on pourrait dire qu'il était au budget ce que Kafka était à la bureaucratie – un expert en labyrinthes, mais sans les cauchemars existentiels.

Sa vie personnelle reste discrète, presque monacale. Marié à une nièce de Menger, il consacre ses soirées à l'écriture, publiant ses chefs-d'œuvre sous forme de volumes imposants. Mort prématurément en 1914, à 63 ans, d'une crise cardiaque – ironie du sort pour un théoricien du temps et de l'intérêt –, il laisse un legs qui transcende les frontières de l'Autriche.

Les Armes Théoriques : La Théorie du Capital, un Exploit Intellectuel Majeur

Au cœur des contributions de Böhm-Bawerk trône sa Théorie positive de la capital (1889), un ouvrage qui révolutionne l'économie en expliquant pourquoi l'argent a un prix – et pourquoi cela n'est pas une arnaque capitaliste. Contrairement aux économistes classiques comme Adam Smith, qui voyaient le capital comme une simple accumulation de travail passé, Böhm-Bawerk introduit la notion de "préférence temporelle" : les humains préfèrent les biens présents aux biens futurs, car le présent offre certitude et satisfaction immédiate. Le capital, argue-t-il, est un ensemble de biens intermédiaires produits pour allonger le processus de production, rendant les biens futurs plus abondants et moins chers.

Prenons un exemple concret : imaginez un Robinson Crusoé qui, au lieu de pêcher à mains nues, fabrique une canne à pêche. Ce détour temporel – renoncer à du poisson aujourd'hui pour en attraper plus demain – illustre l'essence du capital. Böhm-Bawerk le formule avec clarté : "Il s'agit toujours d'une croissance de biens futurs à mesure qu'ils mûrissent en biens présents." Cette idée, simple en apparence, démystifie l'intérêt : ce n'est pas de l'usure, mais une rémunération pour l'attente et le risque. Sans elle, pas d'investissement, pas de croissance – et adieu, les smartphones qui nous rendent la vie si "primitive" aujourd'hui.

Cet exploit théorique n'est pas isolé. Dans Capital et intérêt (1884-1909), une tétralogie monumentale, il déconstruit les théories antérieures, de Ricardo à Marx, avec une logique implacable. Son influence sur l'École Autrichienne est titanesque : Ludwig von Mises, dans The Quotable Mises, le qualifie sans ambages de "contribution la plus éminente à la théorie économique moderne. Pour tout économiste, c'est un must à étudier encore et encore." Quant à Friedrich Hayek, Nobel d'économie en 1974, il avoue avoir bâti sa théorie des cycles économiques sur les fondations de Böhm-Bawerk, voyant dans le capital une structure "hétérogène" sensible aux distorsions monétaires. Sans Böhm-Bawerk, pas de Traité d'économie politique de Mises, ni de Prix et production de Hayek – un exploit qui fait de lui le pivot invisible de la tradition autrichienne.

Les Combats Épiques : Démolir le Château de Cartes Marxiste

Si Böhm-Bawerk est un gladiateur, son arène est le débat intellectuel, et son adversaire principal : Karl Marx. Au crépuscule du XIXe siècle, le socialisme gagne du terrain en Europe, promettant un paradis sans classes. Böhm-Bawerk, avec son pamphlet Karl Marx et la clôture de son système (1896), porte un coup fatal à la théorie de la valeur-travail marxiste. Marx affirmait que les capitalistes exploitent les ouvriers en s'appropriant la "plus-value" issue du travail non rémunéré. Böhm-Bawerk retourne l'argument : non, les capitalistes fournissent un service vital en avançant les moyens de production, permettant aux travailleurs de produire plus efficacement. L'exploitation ? Une illusion, car sans capital, pas de salaires, pas de machines – et retour à l'âge de pierre, avec des pioches en silex.

Ce combat n'est pas abstrait ; il est personnel. Lors de son célèbre séminaire à Vienne en 1905-1906, Böhm-Bawerk affronte des socialistes comme Rudolf Hilferding, qui défend Le Capital. Mises, présent à ces joutes, se souvient : "Böhm-Bawerk a démontré avec une précision chirurgicale les contradictions internes du marxisme, rendant caduque l'idée d'une économie planifiée sans prix de marché." Hayek, de son côté, loue cette critique comme le "premier refoulement sérieux de la revendication marxiste que les capitalistes exploitent les travailleurs". Imaginez la scène : un salon enfumé de Vienne, des pipes qui crépitent, et Böhm-Bawerk, impassible, démontant brick par brick le système marxiste. Humour noir : Marx aurait-il survécu à un tel débat ? Probablement pas – trop de dialectique pour un seul après-midi.

Au-delà de Marx, Böhm-Bawerk combat l'interventionnisme étatique. Dans ses articles pour la Zeitschrift für Volkswirtschaft, il dénonce les déficits budgétaires comme un poison lent, préfigurant les avertissements de Hayek contre le "chemin de la servitude". Ses idées, ancrées dans la subjectivité autrichienne, insistent : l'économie n'est pas une machine à planifier, mais un processus spontané d'actions humaines.

Les Exploits Pratiques : Un Ministre qui Épate l'Histoire

Théoricien brillant, Böhm-Bawerk est aussi un homme d'action. Ses trois mandats comme ministre des Finances sont des exploits dignes d'un roman d'espionnage économique. En 1895, il hérite d'un budget en ruine, miné par les guerres balkaniques et les subventions clientélistes. Sa réponse ? Une réforme fiscale impitoyable : réduction des dépenses, augmentation des impôts sur les alcools et le tabac, et une conversion de la dette en obligations à long terme. Résultat : un excédent budgétaire en 1896, une première en décennies. Comme le note un historien économique, "Böhm-Bawerk a stabilisé les finances autrichiennes avec la même précision qu'il analysait le capital – en mesurant le temps et le risque".

De 1900 à 1904, face à la crise bancaire, il défend l'étalon-or contre les inflationnistes, évitant un effondrement. Son dernier mandat, en 1909, culmine avec la nationalisation des chemins de fer, mais sur une base libérale : privatisation partielle et efficacité accrue. Ces succès ne sont pas anodins ; ils inspirent Mises, qui les cite comme preuve que "la théorie autrichienne n'est pas un mirage, mais un guide pratique pour la liberté économique".

L'Héritage : Un Phare dans la Tempête Socialiste

Eugen von Böhm-Bawerk s'éteint en 1914, juste avant que la Grande Guerre n'engloutisse l'Europe dans le chaos qu'il avait si bien prédit. Pourtant, son ombre plane encore. Sans sa théorie du capital, l'École Autrichienne n'aurait pas résisté aux assauts keynésiens. Mises et Hayek, ses disciples, porteront le flambeau : le premier en exil à New York, le second à Chicago, tous deux citant Böhm-Bawerk comme leur boussole. Aujourd'hui, dans un monde obsédé par les bulles spéculatives et les déficits abyssaux, ses leçons résonnent : l'intérêt n'est pas un ennemi, mais le pouls de la civilisation.

En conclusion, Böhm-Bawerk n'était pas un héros de cape et d'épée, mais un chevalier de la raison. Comme il l'écrivait avec sa verve habituelle, "l'économie est l'art de prévoir l'avenir en tenant compte du présent". Une touche d'humour pour finir : si les socialistes l'avaient écouté, peut-être que l'URSS aurait duré plus longtemps... en fabriquant des cannes à pêche au lieu de faux tracteurs. Lisez-le, étudiez-le – et qui sait, votre prochain investissement pourrait bien lui devoir une fière chandelle.